ー不易流行(ふえきりゅうこう)ー臆することなく挑戦しよう!

年末会長の時間の際、冬は特に火災が多いとお話しました。今年に入り、ロサンゼルスの大規模な山火事により住宅街まで延焼し、甚大な災害となっています。火災を未然に防ぐ事はもちろん、最小限に抑える事も大事です。身近な消防設備として前回消火器のお話をしましたが、今回は避難器具についてお話しします。

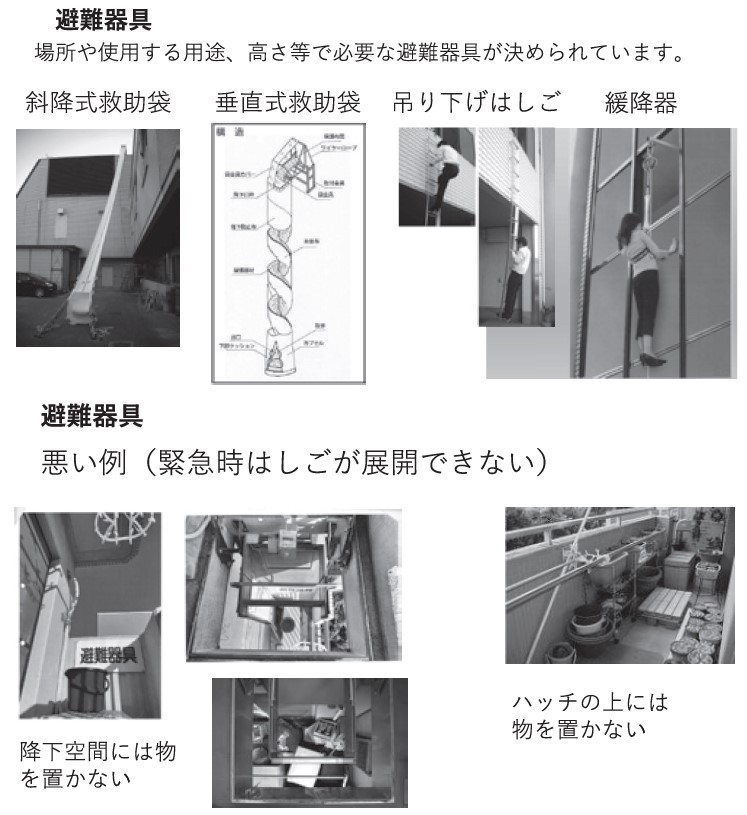

有事の際、階段から避難できない場合は避難器具を使用して避難します。避難器具の種類としてはまず、斜降式救助袋。この避難器具は小学校に設置されている事が多いです。布製で斜めにすべり台の様に降下していきます。ただ、ロープを貼ったり展開するのに苦労します。

次に垂直式救助袋。これは垂直に垂らした救助袋の中にらせん状のすべり台があり、くるくる回りながら降下します。これは斜降式に比べて展開が楽なので、最近はこちらの方式が多いです。

次に折り畳み式避難はしご。これはベランダの手すり等に掛けて折りたたんだ梯子が展開し、梯子を降りて行く器具です。こちらは3階までに限られます。

次に緩降器。これは胴回りに器具を巻いて垂直に降下します。垂直に降下しますが、調速器という部品が付いており、ゆっくりと降下するようになっています。

最後に共同住宅のベランダにある避難ハッチ。これはハッチの中に梯子が収納されており、ふたを開けレバーを下げると梯子が展開します。ただ、注意していただきたいのはハッチの上に物を置かない。上階のハッチの下には物を置かない。イザというとき物に当たり展開できないとか、物があり蓋を開けられない事がありますので、自宅のベランダを今一度確認していただきたいと思います。

これからも空気が乾燥して火災が起きやすい季節です。くれぐれも火の取り扱いに注意していただき、イザという時消防設備が使えるように日頃から確認してください。